DELLパソコンの購入に役立つ情報を提供するサイトです。

Alienware Aurora R13について解説します。

Alienware Aurora R13について解説します。

HOME > Alienwareシリーズ一覧 > Alienware Aurora R13実機レビュー |

|

|

Alienware Aurora R13は、DELLのゲーミングPC Aliewnwareシリーズに属するデスクトップPCです。重い負荷のかかるゲームを堪能できるよう、第12世代インテルCoreプロセッサ+高性能グラフィックスの組み合わせを採用しています。

Alienware Aurora R13の主な特徴は次のとおり。

・近未来的なデザインを採用/滑らかで美しい ・第12世代インテルCoreプロセッサ搭載 ・ゲームを堪能できるハイスペック構成を用意(NVIDIA GeForce RTXグラフィックス搭載モデルを選択可能) ・クリアサイドパネルを選択可能 ・LEDが配置されており怪しく光らせることができる ・ルナライトとダークサイドオブザムーンの2つのカラーリングを用意 ここでは、Alienware Aurora R13の特徴・スペック・使い勝手等について詳しく解説します。 DELL Webサイトの製品ページを確認する → Alienware Aurora R13詳細情報 【目次】

・1)近未来的なデザインを採用

・2)スペックをチェック ・3)パッケージ別のスペック ・4)パフォーマンスをチェック ・5)効率的なエアフローを確保 ・6)水冷シャーシを選択可能 ・7)クリアサイドパネルを選択可能 ・8)LEDを配置 ・9)大きめのボディ ・10)各パーツをチェック ・11)筐体内部に簡単にアクセス可能 ・12)同梱物をチェック まとめ *ここに記載されているスペック・構成・価格は記事執筆時点のものです。最新情報については必ずDELL Webサイトでご確認ください。レビュー機のメーカーの貸出機です。

【レビュー機のスペック】プレミアム 第12世代インテルCore i7 12700KF/16GBメモリ/512GB SSD/NVIDIA GeForce RTX 3070 8GBグラフィックス 1)近未来的なデザインを採用

Alienware Aurora R13では、近未来的なデザインを採用。いかにもゲーミングマシン、というデザインに仕上がっています。

流線型のボディを採用。なんかエイリアンっぽい感じがします。

右側面部左下にロゴが配置されています。「AURORA」と書いてあるんですね。

前面部には透明のパネルを採用。中が透けて見えます。前面部にはLEDが配置されており、怪しく光ります。

左側面部は、ソリッドサイドパネル(上の画像の左)とクリアサイドパネル(上の画像の右)が用意されており、選択することが可能(→参考:6)クリアサイドパネルを選択可能)。

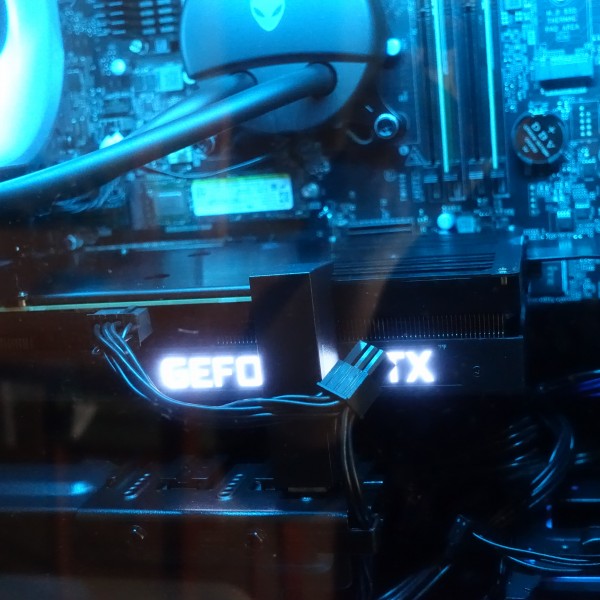

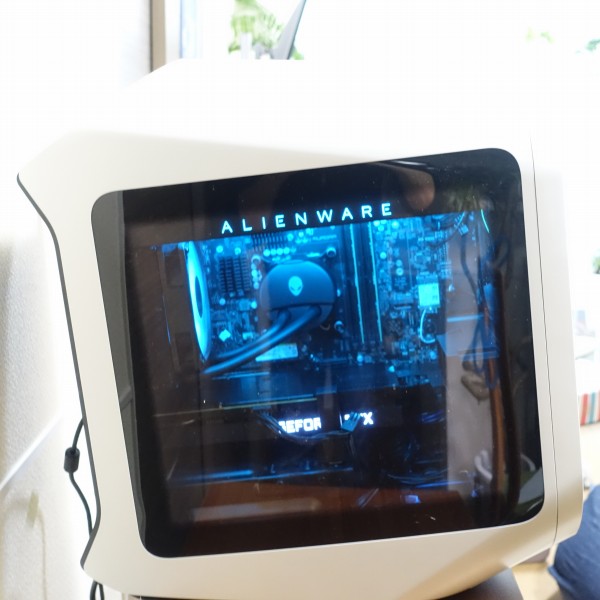

レビュー機はクリアサイドパネルを採用。筐体内部を見ることができます。筐体内部にもLEDが配置されているため、点灯させてゲームの世界に浸ることができます。

ゲームを楽しみたい人にとってこのデザインは魅力的なんじゃないでしょうか。

結構特徴的なデザインですが、家の中に置いてもそれほど違和感はないですね。意外と溶け込んでいます。

継ぎ目の目立たない滑らかなボディを実現。

圧倒的なデザインの完成度です。

すごく洗練された印象を与えます。

以前のAlienware Auroraは、背面部にかけてボディが大きくなっていましたが、Alienware Aurora R13では前面部と背面部の大きさがほぼ同じです。

左右の側面部が背面部を覆うようなデザインになっています。

結構覆われているので、ケーブル類とかが気になりにくいかも。

あと、背面部から見てもすごくスタイリッシュ。すごくデザインにこだわっているのがわかります。

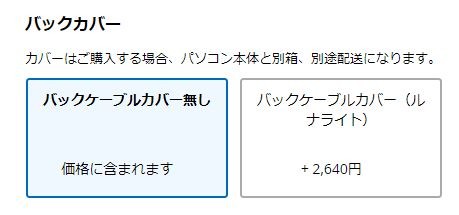

バックカバーオプションが用意されており、背面部を覆うことで、デザイン性を高めることができます。

バックカバーオプションを選択すると、+2,640円になります。

カラーリングは、ルナライト(シルバーホワイト)

とダークサイドオブザムーン(ダークグレー)の2色を用意。どちらを選んでも価格は同じです。

レビュー機はルナライト。

こちらはダークサイドオブザムーン。

ダークグレーをベースとしており、引き締まった印象を与えます。こちらの方がゲーミングマシンっぽいかも。

2)スペックをチェック

Alienware Aurora R13の主なスペックは次のとおり。AMD Ryzenプロセッサ搭載のAlienware Aurora Ryzen Edition R14のスペックと比較してみました。

【CPU】

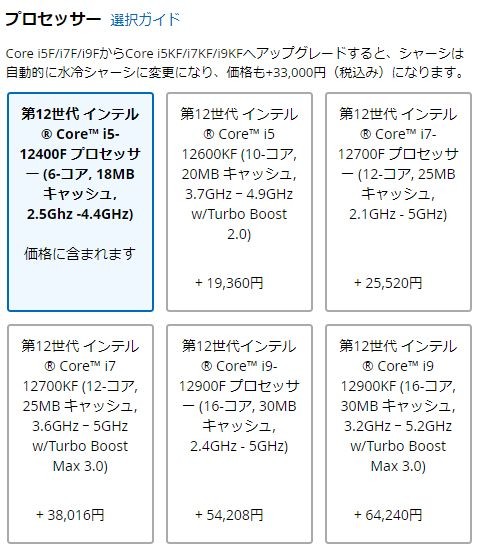

CPUに第12世代インテルCore i5/Core i7/Core i9搭載モデルを選択可能。

■第12世代インテルCoreプロセッサの特徴■

第11世代プロセッサでは同じ特徴を持つコアを搭載していましたが、第12世代プロセッサでは特徴の異なる2種類のコア(Performance-coresとEfficient-cores)を混在させています(Core i5-12400FはEfficient-cores非搭載)。コア数を単純に増やすとマルチスレッド性能は向上しますが、消費電力が大きくなってしまいます。第12世代プロセッサでは、パフォーマンスが低めながら消費電力の小さいEfficient-coresとパフォーマンスが高いPerformance-coresを使い分けることにより、パフォーマンスを高めつつ消費電力を抑えることが可能になっています。

コアの数が多いため、より多くのタスクを並列処理することができます。プロセッサ名の最後に「K」が付いているモデルは、オーバークロック可能です。「F」が付いているモデルは、CPUにグラフィックスを内蔵していません。したがってグラフィックボードの搭載が必須になります。

この記事執筆時点のプロセッサの価格差は上の画像のとおり。

なおプロセッサ名の末尾に「F」が付いたモデルから「KF」が付いたモデルにアップグレードすると、自動的に水冷シャーシに変更されるため、価格が+33,000円(税込)になるので注意してください。「KF

」プロセッサを選択した場合、空冷シャーシを選択することはできません。

【メモリ】

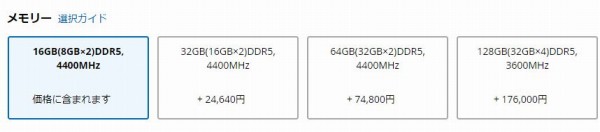

従来のDDR4メモリではなく、次世代のDDR5メモリを搭載しています。DDR4よりも大幅に高速化されており、第12世代インテルCoreプロセッサのパフォーマンスを最大限引き出すには、DDR5メモリが不可欠と言われています。

メモリは16GB/32GB/64GB/128GB搭載モデルを選べます。さすがはハイエンドゲーミングマシン。大容量のメモリを搭載することが可能です。

■16GB(8GB×2)DDR5, 4400MHz

■32GB(16GB×2)DDR5, 4400MHz ■64GB(32GB×2)DDR5, 4400MHz ■128GB(32GB×4)DDR5, 3600MHz の4つの構成を選択可能。  メモリスロットは4基搭載されています。128GB以外の構成の場合、2つしかスロットが使用されていないため、自分で増設することが可能です(自分での増設作業は保証の対象外となるので自己責任でお願いします)。

【ストレージ】

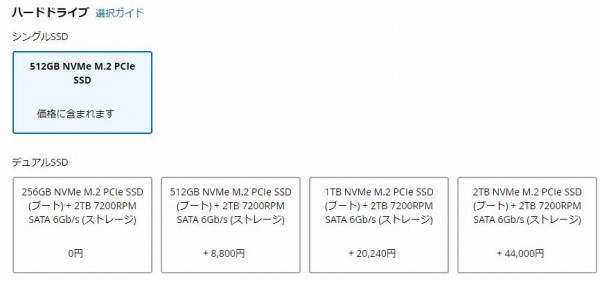

ストレージには、高速アクセスできるSSD構成、およびSSDとHDDのハイブリッド構成を選択可能です。ハイブリッド構成の場合、レスポンスの速いSSDと大容量データを保存できるHDDのいいとこ取りができます。

■512GB PCIe M.2 SSD

■256GB PCIe M.2 SSD +2TB SATA 7200 RPM HDDD ■512GB PCIe M.2 SSD +2TB SATA 7200 RPM HDDD ■1TB PCIe M.2 SSD +2TB SATA 7200 RPM HDDD ■2TB PCIe M.2 SSD +2TB SATA 7200 RPM HDDD の構成のいずれかを搭載したモデルを選択できます。  【グラフィックス】

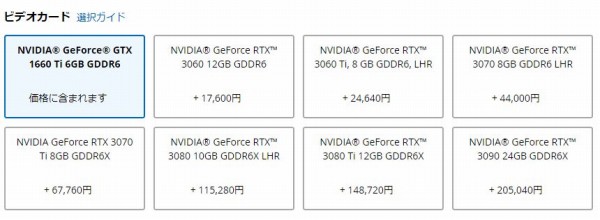

グラフィックスには、高性能を誇るNVIDA GeForce GTXシリーズに加えて、ハイエンドのRTXシリーズを搭載できます。

この記事執筆時点では次のグラフィックスを搭載したモデルを選べます。

■NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 ■NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 ■NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 LHR ■NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 LHR ■NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X ■NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X LHR ■NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X ■NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X  各グラフィックスの価格差は上のとおり。

■GTXとRTXの違い■

NVIDIA GeForce GTXシリーズかRTXシリーズのどのモデルにすべきか迷うケースが多いと思います。

NVIDIA GeForce GTXシリーズよりもRTXシリーズの方が性能/価格とも高くなりますが、大きな違いはRTXシリーズがリアルタイムレイトレーシング(Real Time Ray Tracing)に対応している点。

レイトレーシングとは、光の屈折などを計算してリアルな映像に仕上げるテクノロジーのこと。この技術により、リアルさが増します。ただし、この計算を行うには高い処理性能が必要で時間もかかります。そこでリアルタイムでこうした計算を行えるようにする技術がリアルタムレイトレーシングです。

ただし、リアルタムレイトレーシングを活用するにはゲーム側が対応している必要あります。対応しているゲームでリアルな映像を楽しみたい場合、価格が高くてもいいならRTXシリーズがオススメです。

リアルタムレイトレーシング対応のゲームをする予定がなくてコストパフォーマンスを重視するのならGTXシリーズを検討するといいでしょう。

■LHRとは?■

なおNVIDIA GeForce RTX 30xxシリーズのモデル名の最後に「LHR」と表記されていまるモデルがありますが、これは「Lite Hash Rate」の略で、仮想通貨マイニングのパフォーマンスを下げるよう調整することでマイニング向けに購入されないようにしたモデルのことです。

マイニング熱の高まりを受けて高性能グラフィックスが入手しづらくなる状況が発生しましたが、NVIDIAでは、LHRモデルを提供することで、市場の棲み分けを図っています。

マイニング以外のゲーム/編集作業等では、通常盤とLHR版のパフォーマンスは同程度とされているので、こうした用途にマシンを使うのであればあまり気にしなくてもいいかもしれません。

****************************************

上に示した構成を見れば、Alienware Aurora R13では、快適なゲーミング環境を提供できるよう、妥協のないスペックに構成できるのがわかります。

3)パッケージ別のスペック

Alienware Aurora R13のパッケージ別の主なスペックは次のとおり。

現在、すべてのパーツを選べるフルカスタマイズに加えて、スタンダード、プレミアム、プラチナ、スプレマシーの計5つのパッケージが用意されています。

自分の好みの構成が決まっているのなら、その構成を設定できるすべてのパッケージで同じ構成にして価格を比べてみるといいと思います(フルカスタマイズで構成するよりも、他のパッケージで購入した方が、同じ構成でも価格が安くなるケースがあります)。

4)パフォーマンスをチェック

Alienware Aurora R13のパフォーマンスをチェックしてみました。レビュー機のスペックは次のとおり。

【プレミアム】

第12世代インテルCore i7 12700KF/16GBメモリ/512GB SSD/NVIDIA GeForce RTX 3070 8GBグラフィックス  中程度の負荷がかかるゲーム「ファイナルファンタジー14 漆黒の反逆者」のベンチマークソフトの結果は次のとおり。

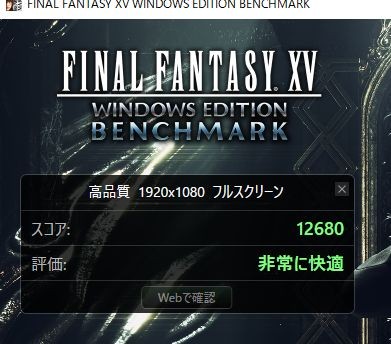

重い負荷がかかるゲーム「ファイナルファンタジー15」のベンチマークソフトの結果は次のとおり。

さすがはハイエンドゲーミングマシン。負荷の重いゲームでも高品質で「快適」に楽しめるという結果が出ています。

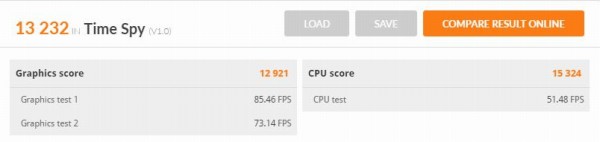

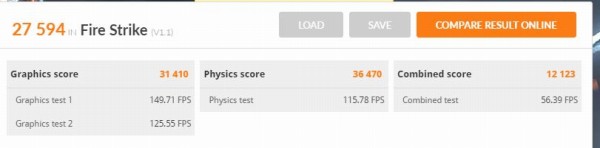

描画処理能力を測定するベンチマークソフト「3Dmark」の「Time Spy」のスコアは13232。  同じく「3Dmark」の「Fire Strike」のスコアは27594。

5)効率的なエアフローを確保

Alienware Aurora R13のようなハイエンドゲーミングマシンの場合、高い負荷がかかると各パーツから熱が発生しボディ内に熱がたまってしまいます。高温になると性能が低下してしまうため、いかに効率的に冷却するのか、熱を逃がすのかが重要になってきます。そこで、Alienware Aurora R13では効率的なエアフローを確保しています。

上の画像の右側が前面部。前面部の周囲から冷気取り込み、背面部から排熱する仕組みです。排気される部分の面積が大きく、一度の大量の熱気を排出できるようになっています。

前面部のパネルは中央にはめ込まれるタイプになっており、周囲には隙間があります。

ここから吸気する形になります。一般的なデスクトップよりも、吸気孔は広め。

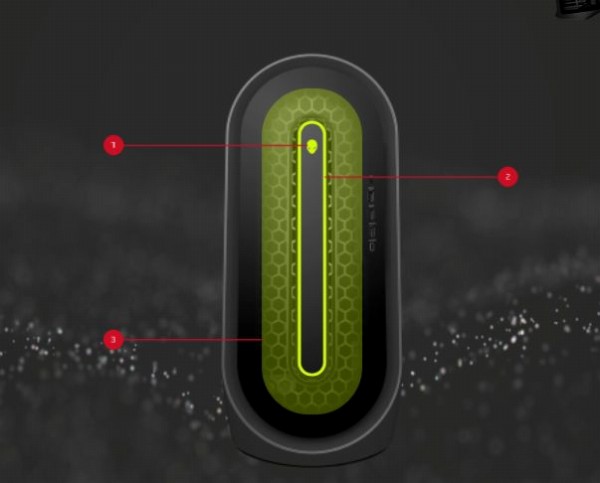

パネルの内側はハニカム構造になっていて、より多くの空気を取り込めるよう工夫されています。

LEDを点灯させると、構造がわかりやすいですね。

効率的なエアフローを確保できるよう、筐体内部には複数のファンが配置されています。

前面部の裏側の上部に前面シャーシファン、下部にPCIeファンを配置。前面シャーシファンは冷気を筐体内部に取り込み、PCIeファンはグラフィックボードを冷やす働きをします。

上部には上部シャーシファンを配置。暖められた空気は上に溜まる性質を踏まえて、熱を上部に逃がします。

上部シャーシファンによって逃がした熱気は、背面部上部にある通気孔から排出されます。

効果的に熱を排出できるよう、大きめのつくりになっています。ここでもハニカム構造が採用されています。

背面部の裏側にもファンを配置。

ここからも排熱します。

拡張スロットの右側にも通気孔が配置されており、排熱できます。

ベンチマーク実行時など、大きな負荷がかかると背面部から温かい空気が出てきます。したがって、熱が溜まらないよう、設置するときには背面部にある程度スペースを確保する必要があります。

あと、シャーシと机の間にスペースが設けられる構造になっています。直接机に置くタイプと比べて冷却効果を高めることができると思います。

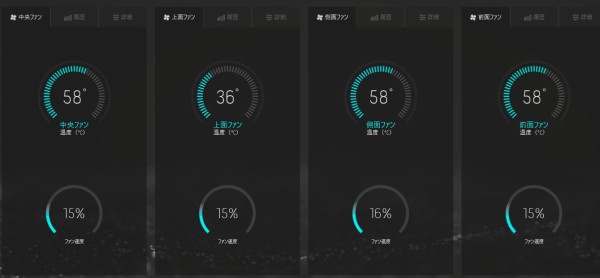

同梱されているAlienware Command Centerツールで、熱管理を実行することが可能。

「バランス」「パフォーマンス」「静音」の中から、状況に合った設定を選べます。新しいプロファイルを作成することも可能。

このツールでは、搭載されている各ファンの温度、速度を確認することで、適切に排気されているのかをチェックできます。

6)水冷シャーシを選択可能

Alienware Aurora R13では、従来の空冷式に加えて、水冷シャーシも用意されています。

一般的に空冷システムよりも水冷システムの方が排熱性に優れているため、熱による性能低下を最小限に抑えられます。ゲームを快適に楽しむことを第一に考えるのであれば水冷システムの方がオススメです。

あと水冷システムを採用すると、CPU冷却ファンが不要になるため、静音性が高まります。

レビュー機は水冷シャーシ採用。ベンチマーク(ファイナルファンタジー15/3Dmark等)実行時、ファンの回転数が上がりますが、風切り音がそんなに大きいとは感じませんでした(実行環境に加え、個人の捉え方によって感想は異なってくると思うのであくまで参考程度にしてください)。

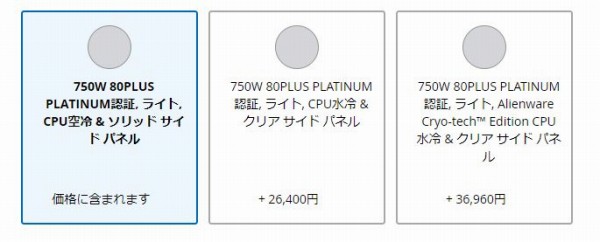

【選択可能なシャーシの種類】

1)空冷タイプ、2)従来の水冷タイプ(+26,400円)に加え、3)Cryo-tech Editionの水冷システム(+36,960円)を採用したモデルを選べます。

搭載するCPUによって、選択できるタイプが異なります。詳しくは次の表を参照してください。

Core i5F/i7F/i9Fプロセッサ搭載モデルでは、3つのタイプの中から選択できますが、Core i5KF/i7KF/i9KFプロセッサ搭載モデルの場合、空冷タイプは選択できず、2つの水冷タイプのいずれかを選択する必要があります。

なお、空冷シャーシから水冷シャーシにアップグレードすると、シャーシ変更費用として価格が+33,000円(税込)になるのでご注意ください。

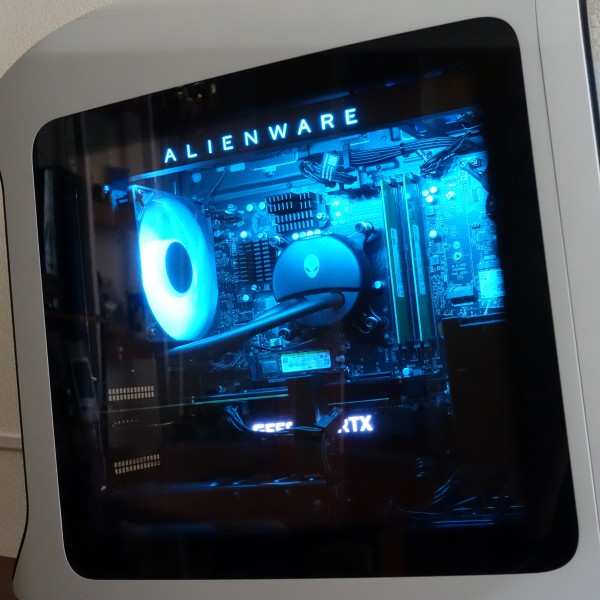

レビュー機は2)の水冷システムを採用。CPUを覆うように水冷システムが配置されているのがわかります。ホースの中を液体が流れていて、それで熱を奪うイメージです。

ちなみに空冷システムの場合、CPUの上に冷却ファンが配置されており、ファンを回転させることで熱を放散させる仕組みです。空冷システムの場合、ホースはありません。

上の画像はCryo-tech Editionの水冷システム。2)の水冷システムとは形状が異なりますね。デルのWebサイトの記載によると、「ラジエーターは、Alienwareの標準水冷システムよりも11%大きく、ポンプのデューティー サイクルは標準水冷システムより6%高くなっています」とのこと。

また2)の水冷システムの場合、ファンに照明が配置されていますが、CPUを覆っているパーツは光りません。

一方、3)のCryo-tech Editionの水冷システムの場合、ファンに加えて、CPUを覆うパーツも光ります。

2)と3)の価格差は10,560円です。冷却性能が上がり、デザイン性もアップするので、予算に余裕があれば3)を選択するのもありかもしれません。

7)クリアパネルを選択可能

Alienware Aurora R13では、クリアサイドパネルを選択可能。

空冷システムを選択した場合、クリアパネルは選択できません。クリアパネルを選択できるのは、2つある水冷システムのいずれかを選択した場合だけです。

前述したように水冷システムを選択するには、Core i5KF/i7KF/i9KFプロセッサ搭載モデルを選ぶ必要があるので、クリアサイドパネルにしたければKFプロセッサを選択してください。

筐体内部にもLEDが配置されているので、クリアサイドパネルだと、中の状態を視覚的に楽しめます。

クリアサイドパネルは取り外すことが可能。

結構透明度が高いので、内部をハッキリ確認できます。また強度も高そうで、簡単に割れたりはしなさそう。

こういうデザインは遊び心をくすぐりますね。

8)LEDを配置

Alienware Aurora R13では、ボディにLEDを配置しており、ゲーミングマシンらしさ満載です。

前面部には3箇所にLEDを配置。

1)中央上の電源ボタン、2)中央のリング、3)リングの周囲を光らせることができます。

3)のリンクの周囲に配置されているLEDは周りを明るく照らします。

周囲のハニカム構造の部分が照らし出されているのが分かります。ぼんやりした感じの光になり、2)リング部分のシャープな光とは対照的です。

レビュー機はクリアサイドパネル採用モデルのため、筐体内部にもLEDを配置。

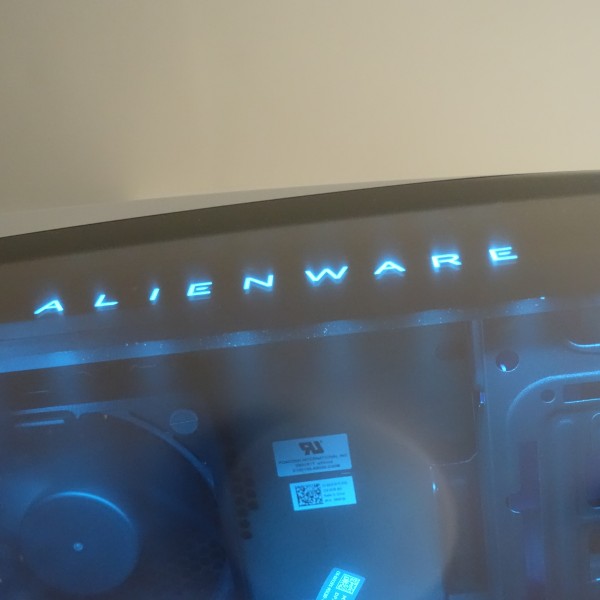

4)上部にあるAlienwareのロゴ、5)ライトバー部分、6)ファンにLEDが配置されています

ロゴがくっきり浮かび上がっていますね。

上部にあるライトバーの内側にLEDが配置されており、ボディ内部を照らす仕様になっています。

マザーボードに向けて光が放たれているのがわかります。マザーボード上のパーツをはっきり認識することができますね。整然とパーツが並んでいるので、見ていてとても綺麗。

ファンの部分も点灯します。

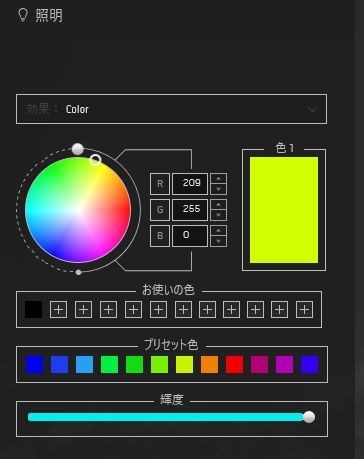

同梱されるAlienware Command Centerの「FX」タブでLEDのカラーリングを調整することが可能。

プリセットされている色から選択することも、自分で微妙な色合いを選ぶことも可能です。

いろんな色を試してみて、自分の感性にぴったりの色を選ぶといいかもしれません。

もちろん、6つのLEDそれぞれで色を変えることもできます。

周りを暗くすると、照明でAlienware Aurora R13が浮かび上がり、ゲームの世界への没入度を高めてくれます。

照明をすべてオフにすることもできますが、その場合でも、筐体内部のグラフィックボード上のロゴ(レビュー機では、「GeForce RTX」)は点灯したたままです。

9)大きめのボディを採用

Alienware Aurora R13は、ハイエンドゲーミングデスクトップPCとしては、無茶苦茶大きいという感じではないです。ほどほどの大きさかな。ただし一般的なデスクトップPCと比べると、かなり大きいです。

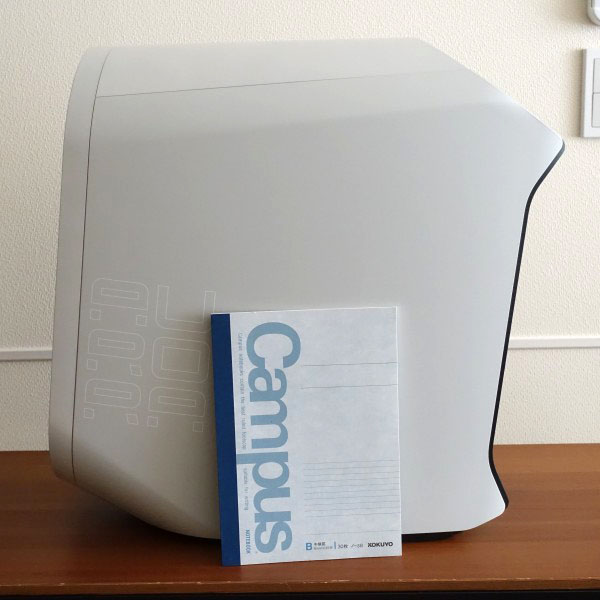

B5サイズのノートと比べてみました。

こうして比べてみると、Alienware Aurora R13の大きさがよくわかります。

幅は片手ではぎりぎり掴めない大きさ。

24インチ液晶モニタに接続してみました。こうして並べてみると、「でかすぎっ!!」という印象は受けないですね。

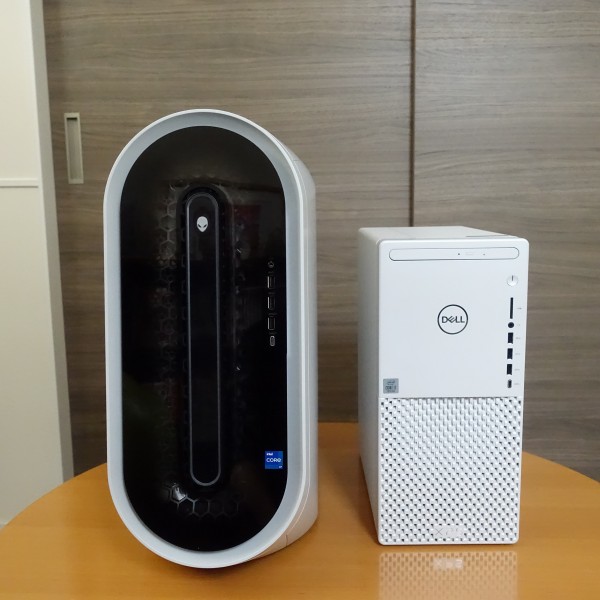

一般的なミニタワーボディのデスクトップPCと比べてみました。比較対象は、DELLのXPSデスクトップ(8940)(→XPSデスクトップレビュー)

やはり通常のデスクトップと比べるとAlienware Aurora R13の方がボディが大きめ。特に高さが違います。

実際に持ってみると結構重い!最小構成で12.3kgあります。移動させるときは、しっかり持ち上げないといけません。結構、体力いります。

デザインがとてもスタイリッシュなので、存在感を活かして、あえて目立つところに置くのもありでしょう。

Alienware Aurora R13の拡張性は上の表のとおり(マニュアル参照)。

10)各パーツをチェック

Alienware Aurora R13の各パーツをチェックします。

■前面部

前述したとおり、前面部にはLEDを配置。

前面部には透明のパネルが使われており、光が当たると結構反射します。

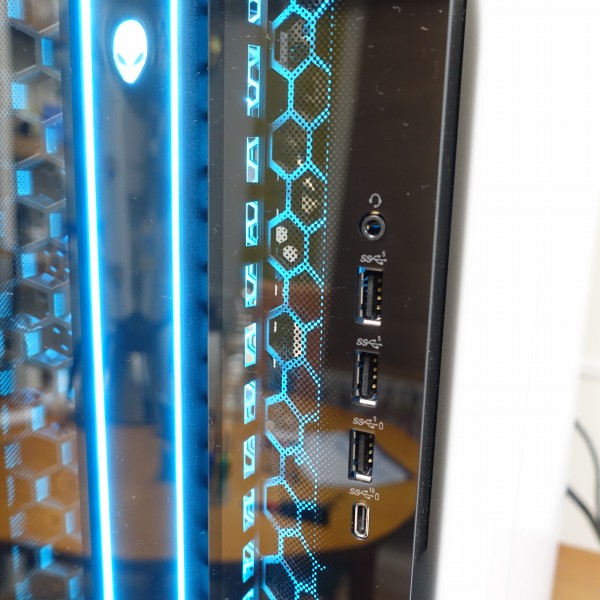

中段右に端子類を配置。上から順に ヘッドフォン/ラインアウト端子、USB 3.2 Gen 1端子×2、USB 3.2 Gen 1端子(PowerShare対応)、 USB 3.2 Gen 2 Type-C端子(PowerShareテクノロジー搭載)を搭載しています。

前面部に端子類があると、デバイスの抜き差しがしやすいですね。

■背面部

背面部について見ていきましょう。

一番上には通気孔を配置。

右上に、セキュリティケーブルスロットとサイドパネルリリースラッチを配置。ネジを外してこのラッチを手前に引くと、左側面部のサイドパネルを外して筐体内部にアクセスできます

サイドパネルリリースラッチの下の左側には各種端子類が、右には通気孔が配置されています。

上から順に、S/PDIFデジタル出力(同軸)端子、オーディオ端子、 USB 2.0端子×2、 USB 3.2 Gen 2 Type-C端子、USB 3.2 Gen 1端子×2、 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C端子、USB 2.0 端子×2、RJ45 Killer E3100ギガビット イーサネット端子が配置されています。

Alienware Aurora R13に搭載されているUSB端子は次のとおり。

【搭載しているUSBの種類と配置場所】

従来から使われているUSB Type-A端子を9個、より小さくて前後の向きのないType-C端子を3個搭載しています。

さらに下には、拡張カードスロット用のパネルが配置されています。この構成では、NVIDIA GeForce RTX3070グラフィックカードが搭載されており、一番左にHDMI端子、その右にDisplayPort×3が配置されています。

利用可能な映像出力端子は、搭載しているグラフィックスに応じて次のとおり(マニュアルで確認しました)。

接続したいモニタの映像入力端子が利用可能かどうか事前にチェックしておくことをオススメします。

一番下の左側に電源端子を配置。

電源ケーブルとHDMIケーブルを背面部の端子に接続したところ。

11)筐体内部に簡単にアクセス可能

Alienware Aurora R13では、増設等のカスタマイズを実行しやすくするため、簡単に筐体内部にアクセスできる仕様になっています。

背面部右上にあるレバーを引き出すだけで、左側面部を簡単に取り外すことが可能(盗難防止用にネジ止めしていない場合)。

簡単に筐体内部にアクセスできます。

整然とパーツが並んでいます。

*筐体内部へのアクセス方法および各パーツの詳細については、Alienware Aurora R13筐体内部レビューを参照してください。

12)同梱物をチェック

Alienware Aurora R13の同梱物をチェックします。

電源ケーブル。かなり太めでしっかりとしたつくりになっています。

3Pタイプの電源プラグに変換アダプタを装着するタイプです。

背面部の下部に配置されている電源端子に接続します。

ケーブルがかなり太い(上の画像の左が電源ケーブル。右はHDMIケーブル)ので、破断はしにくと思いますが、取り回しがちょっとしづらいです。

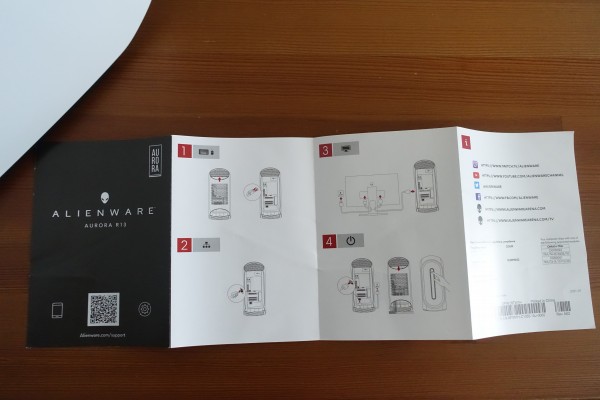

セットアップ方法、各部名称を示したペーパーも同梱されています。

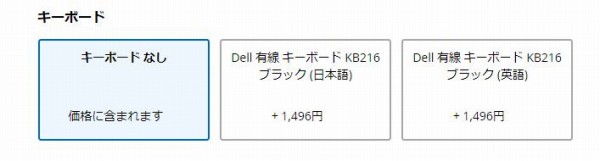

キーボードに関しては、デフォルトでは「なし」に設定されています。一緒にキーボードを購入したい場合、「USB有線(日本語)」「USB有線(英語)」のいずれかを選択できます。USB有線キーボードを同梱すると、+1,496円になります。

マウスについても、デフォルトでは「なし」に設定されています。マウスを購入したい場合は、「USB有線光学マウス」を選択できます。「USB有線光学マウス」 を選択すると+1,320円になります。

せっかくのゲーミングマシンですから、キーボード/マウスもゲーミング用で揃えると、より満足度が高まると思います。なので、デフォルトでは「なし」に設定されているのでしょう。

まとめ

以上、Alienware Aurora R13の特徴について解説しました。主な特徴をまとめると次のとおり。

・近未来的なデザインを採用/滑らかで美しい ・第12世代インテルCoreプロセッサ搭載 ・ゲームを堪能できるハイスペック構成を用意(NVIDIA GeForce RTXグラフィックス搭載モデルを選択可能) ・クリアサイドパネルを選択可能 ・LEDが配置されており怪しく光らせることができる ・ルナライトとダークサイドオブザムーンの2つのカラーリングを用意 いかにもゲーミングマシンというデザインなので圧倒的な存在感です。ゲームの世界に浸りたい場合にピッタリだと思います。ハイエンドな構成に仕上げられるので、性能面で妥協したくない人にオススメです。 DELL Webサイトの製品ページを確認する → Alienware Aurora R13詳細情報 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||